Realizzato in collaborazione con Valentina Montalto, ricercatrice in economia della cultura e sviluppo locale presso il Joint Research Centre (JRC) della Commissione europea.

Questo contributo fa parte della rubrica #iosonocultura, parte del Decimo rapporto IO SONO CULTURA realizzato da Fondazione Symbola, Unioncamere e Regione Marche in collaborazione con l’Istituto per il Credito Sportivo.

In continuità con il contributo pubblicato nel rapporto Io Sono Cultura 2019[1], anche questa volta proviamo a fare il punto sulle attività di ricerca che studiano la cultura utilizzando in maniera inedita dati alternativi alle fonti statistiche ufficiali.

Nel 2013 Nesta scriveva: “L’attuale approccio all’uso dei dati nel settore culturale è obsoleto e inadeguato. Il settore nel suo insieme e gli organi politici e di regolamentazione che lo sovrintendono non stanno sfruttando i notevoli vantaggi finanziari e operativi che potrebbero derivare da un migliore utilizzo dei dati. Inoltre, stiamo sprecando una significativa opportunità per comprendere meglio e possibilmente aumentare l’impatto culturale e sociale della spesa pubblica. È giunto il momento di un cambiamento radicale nell’approccio ai dati degli organismi artistici e culturali, che dovrebbero cominciare ad imparare a gestire i cosiddetti big data a partire dall’uso che se ne fa in altri settori”[2].

A che punto siamo? Nonostante siamo continuamente in procinto di creare, consumare o consultare dati, il loro utilizzo sistematico e strategico resta un’eccezione al di fuori di aziende che hanno creato modelli di business “data-driven”[3], soprattutto tra le filiere culturali. Eppure, l’applicazione di nuovi dati e metodi di analisi mostra chiaramente il valore dei big data per una gestione più efficace delle organizzazioni culturali o per una migliore allocazione dei fondi pubblici destinati alla cultura.

I dati per ri-orientare la spesa pubblica in cultura per uno sviluppo sostenibile.

Ancora una volta, l’esempio più interessante arriva da una ricerca condotta dal Creative Industries Policy and Evidence Centre – PEC, in partnership con Nesta[4]. Applicando tecniche di elaborazione del linguaggio naturale e di raggruppamento (clustering) delle informazioni fornite dagli enti di beneficenza in Inghilterra e Galles al momento della registrazione, lo studio analizza gli ambiti in cui operano le organizzazioni benefiche[5] artistico-culturali. Queste – identificate a partire da una popolazione totale di 359.245 enti benefici registratisi tra il 1962 al 2018 – corrispondono più o meno ai numerosi attori del terzo settore che in Italia operano nelle filiere culturali, contribuendo soprattutto alla gestione e alla valorizzazione del patrimonio.

Nonostante si tratti di un’analisi avviata prima dell’inizio dell’emergenza COVID-19, la sua portata è ancora più rilevante oggi[6]. Il post-pandemia richiede infatti un accurato utilizzo dei fondi mobilitati, non solo per arginare gli effetti socioeconomici della crisi sanitaria ma soprattutto per avviare una ripartenza che non ci riporti semplicemente al ‘tutto come prima’.

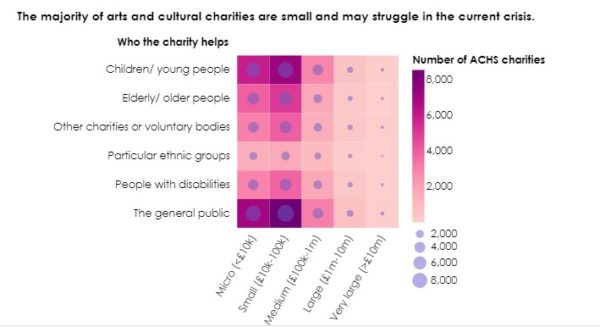

L’analisi mostra, ad esempio, che le organizzazioni identificate sono per lo più di taglia micro (reddito annuale < £ 10.000) o media (£ 10.000-£ 100.000) e svolgono attività che si indirizzano non solo al ‘pubblico generico’ ma anche a pubblici vulnerabili quali giovani, bambini e anziani, persone con disabilità e gruppi etnici (Figura 1).

Fonte: Leung, R (2020) Charities speak: Mapping arts and cultural charities in England and Wales using data science, Creative Industries Policy & Evidence Centre (PEC), Nesta.

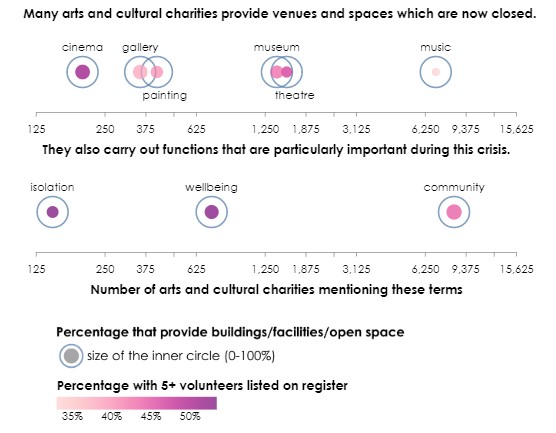

La ricerca mostra, inoltre, la diversità delle sfide sociali affrontate da queste organizzazioni, tra cui la lotta all’isolamento e l’inclusione sociale, per il tramite di attività artistiche e culturali (Figura 2). Se da un lato la sostenibilità economica di questi enti è profondamente messa a rischio dalla pandemia, la loro capacità di raggiungere e supportare le fasce più vulnerabili della popolazione è oggi più che mai importante, alla luce di una necessaria tenuta del tessuto sociale dei nostri territori e di una piena realizzazione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) dell’Agenda 2030.

Fonte: Leung, R (2020) Charities speak: Mapping arts and cultural charities in England and Wales using data science, Creative Industries Policy & Evidence Centre (PEC), Nesta.

La mappatura ottenuta, nonostante alcuni limiti metodologici che vengono discussi apertamente nello studio[7], potrebbe consentire a finanziatori e operatori di beneficenza di trovare altre organizzazioni che promuovono cause simili, di studiare in che misura gli enti di beneficenza contribuiscono a raggiungere certi obiettivi, o ancora di identificare nuove missioni emerse dal basso, verso cui potenzialmente indirizzare nuovi finanziamenti.

Professioni data-driven per una migliore gestione del valore socioeconomico della cultura.

C’è invece chi ha fatto della scienza dei dati applicata alla cultura una professione. È il caso, che arriva sempre dal Regno Unito, di Vishal Kumar – che si definisce cultural data scientist – ma anche di imprese come Dexibit – che offre servizi di data analytics per studiare i pubblici di luoghi di cultura come i musei e predirne i flussi, dalle sue tre sedi di Washington, Londra e Auckland.

Una recente ricerca di Kumar si focalizza per esempio sull’impatto economico dell’infrastruttura culturale a Londra[8]. Tre le fonti di big data utilizzate: la ricchissima Cultural Infrastructure Map messa a punto dalla Greater London Authority, che contiene informazioni su oltre 10.000 luoghi di cultura; Inside Airbnb, che fornisce oltre 240.000 punti relativi all’offerta di alloggi Airbnb a Londra e ai commenti lasciati dai visitatori, qui utilizzati come proxy di attività economica; e Google place API, tramite cui si ottengono valutazioni e recensioni generate dagli utenti, qui intese come proxy delle attività socioculturali. Una prima analisi econometrica di questi dati mostra che una maggiore densità di infrastrutture culturali contribuisce positivamente sia alla domanda che all’offerta di alloggi Airbnb. L’esercizio è senz’altro ambizioso e rilevante per urbanisti, costruttori e policy makers interessati a capire empiricamente, nonché da un punto di vista geografico-spaziale, l’effetto dell’infrastruttura culturale sull’economia locale. Tuttavia questo tipo di analisi dovrebbero provare ad andare oltre i limiti dell’approccio iniziale di Richard Florida, per includere l’analisi di fenomeni come la gentrificazione e le disuguaglianze spaziali (che, per altro, gli stessi big data possono contribuire a studiare[9]). Più in generale, gli studi sull’impatto economico della cultura rischiano, se non accuratamente (ri-)pensati, di continuare ad associare la cultura all’economia in maniera miope. La cultura ha senz’altro un impatto sull’economia, ma questo passa prima di tutto dalla sfera cognitiva, valoriale e comportamentale delle persone[10].

La tecnologia messa a punto da Dexibit, che combina machine learning e intelligenza artificiale, offre invece delle istantanee digitali riguardo la presenza dei visitatori nei luoghi di cultura (principalmente musei) restituite sotto forma di dashboard personalizzati e report automatici. Questi dati, insieme al traffico online, ai social media e alle transazioni commerciali, permettono di sviluppare un quadro dell’esperienza dei visitatori. Se i luoghi di cultura dispongono di dati storici, Dexibit è anche in grado di costruire modelli predittivi di visita.

La National Gallery di Londra, per esempio, sta lavorando con Dexibit per sviluppare la propria strategia digitale: l’obiettivo è supportare il museo nel passaggio dalla semplice analisi dell’esperienza di visita all’impiego di analisi innovative per la previsione di flussi ed esperienza di visita future. Il Museo di Arte e Design di New York collabora invece con Dexibit per usufruire del nuovo servizio offerto dall’impresa in risposta all’emergenza COVID-19: lo sviluppo e la valutazione di scenari per pianificare la riapertura, considerando diverse date e capacità di accoglienza nell’ambito delle nuove misure sanitarie. Per andare incontro alle esigenze dei musei in un momento così difficile e inedito, Dexibit si è impegnata ad offrire gratuitamente il servizio di simulazione di scenari post-COVID almeno fino a dicembre 2021, oltre a mettere a disposizione numerose risorse aggiuntive tra cui podcast e webinar sul tema.

Una cultural data science a portata di mando, quindi? Non esattamente. Se da un lato la valenza strategica dei big data comincia ad essere recepita anche nel comparto culturale, ci sono almeno tre aspetti su cui riflettere. Primo, se i dati ci aiutano a misurare la capacità dei musei di raggiungere le persone e di generare impatto economico e sociale sui territori, attenzione a non cadere nella tentazione di studiare il museo come un’azienda da cui trarre a tutti i costi un profitto, utilizzando i dati in una mera logica di marketing. Il profitto c’è, richiede investimenti, ma non è esclusivamente monetario. Secondo, chi paga? Se è vero, come è vero, che i big data possono fornirci informazioni preziose sui pubblici e i loro comportamenti, l’analisi dei dati costa e i musei non navigano nell’oro, soprattutto nel post-pandemia. Una rinnovata attenzione al tema dei dati e del digitale passa necessariamente attraverso politiche pubbliche innovative, in grado di stimolare e supportare nuovi paradigmi di visita e di ricerca. Terzo, e non ultimo, c’è in ballo l’annosa questione della privacy. In Europa, ci sono molti più vincoli all’utilizzo di dati sensibili rispetto agli Stati Uniti, da cui la necessità di sviluppare un modello europeo che concili finalità di ricerca e gestione con il rispetto dei dati personali.

[1]Fondazione Symbola – Unioncamere, Io sono Cultura – Rapporto 2019, pag. 26, https://new.symbola.net/ricerca/io-sono-cultura-2019/

[2] Lilley, A & Moore, P (2013) Counting What Counts: What big data can do for the cultural sector, Nesta.

[3] Mateos Garcia, J & Bakhshi, H (2013) Rise of the Datavores: how UK businesses can benefit from their data, Nesta.

[4] Leung, R (2020) Charities speak: Mapping arts and cultural charities in England and Wales using data science, Creative Industries Policy & Evidence Centre (PEC), Nesta.

[5] Le organizzazioni non profit britanniche, che perseguono scopi di pubblica utilità, sono charity ai fini della legge britannica.

[6] Come discusso anche qui: Leung, R & Easton, E (2020) The impact of COVID-19 on arts and cultural charities, Creative Industries Policy & Evidence Centre (PEC).

[7] Per esempio, l’analisi delle missioni a partire dalla registrazione ufficiale potrebbe non interamente corrispondere a quanto effettivamente perseguito, senza contare che il linguaggio utilizzato è cambiato (e continua a cambiare) nel tempo.

[8] La ricerca ‘Measuring the impact of cultural infrastructure on Airbnb listings in London’, incluso il codice utilizzato per l’analisi dei dati, è interamente disponibile qui: http://vishalkumar.london/data-science/cultural-infrastructure-airbnb-analysis/book/index.html

[9] A tal proposito, particolarmente interessante l’Atlas of Inequality del Massachusetts Institute of Technology (MIT): https://inequality.media.mit.edu/

[10] Vedasi, per esempio, Sacco, P., Ferilli, G., & Blessi, G. T. (2014). Understanding culture-led local development: A critique of alternative theoretical explanations. Urban Studies, 51(13).